Nachsorge beim Merkelzellkarzinom

Zuletzt aktualisiert: 22.04.2024 | Autor: Jürgen Becker

Abstände von Kontrolluntersuchungen zur Tumornachsorge

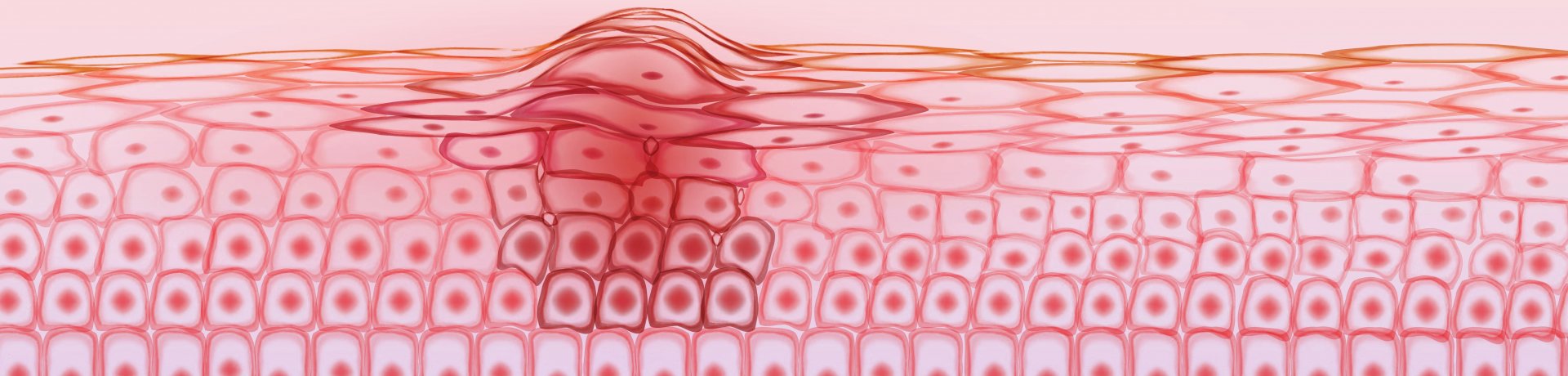

Beim Merkelzellkarzinom besteht die Gefahr von Lokalrezidiven (Rückfällen an der Operationsstelle), regionären Lymphknotenmetastasen (Tochtergeschwulste an den Lymphknoten) und Fernmetastasen, die an der Haut aber auch in anderen Organen auftreten können. In der Regel treten die Metastasen zuerst loko-regionär auf.

Nach Diagnose und Behandlung des Merkelzellkarzinoms werden daher in den ersten 2 Jahren vierteljährlich, danach weitere 3 Jahre zweimal jährlich und ab dem 5. Jahr einmal jährlich Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Sofern sich bei einer der Kontrolluntersuchungen erneut Erscheinungen des Merkelzellkarzinoms zeigen, beginnt man wieder wie bei der Diagnose. Hierbei handelt es sich um Empfehlungen einer interdisziplinären Expertengruppe, da aufgrund der Seltenheit des Merkelzellkarzinoms bis heute keine wissenschaftlich gesicherten Studien zur Nachsorge existieren.

Was passiert bei der Nachsorgeuntersuchung?

Bei jeder Nachsorgeuntersuchung werden:

- das Hautorgan genau untersucht (also die gesamte Hautfläche des Körpers)

- die Lymphknoten abgetastet und mit Ultraschall untersucht

Abhängig von der Ausbreitung des Merkelzellkarzinoms können einmal jährlich Schnittbildverfahren (CT, MRT, 18F-FDG-PET,) eingesetzt werden. Dies gilt auch bei unklaren Befunden.

Link copied to clipboard!

Engmaschig durchgeführte Nachsorgeuntersuchungen sind notwendig.

- REFERENZEN

- [1] Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Dermatologische Gesellschaft, AWMF: S2k-Leitlinie Merkelzellkarzinom (MZK, MCC, neuroendokrines Karzinom der Haut), Update 2022, AWMF Registernummer: 032/023Letzter Zugriff: 08.03.2023

INTERESSENSKONFLIKTE

Der Autor/die Autorin hat keine Interessenskonflikte angegeben.